«Медиа истории»: Михаил Кербиков - о роли Первой мировой войны в истории страны и Ярославской области

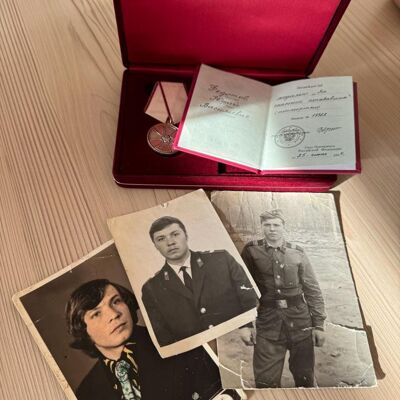

108 лет назад началась одна из самых широкомасштабных войн в истории человечества – Первая мировая или Великая война. Для своих современников она стала большим потрясением, ведь это была первая война машин и аэропланов, бронированных линкоров и гигантских дирижаблей, танков и отравляющих газов. Тогда в 1914 году мир не знал, с чем столкнулся, но, однозначно, это событие перевернуло сознание людей. О ходе Первой мировой поговорим с заведующим отдела военной истории Ярославского музея-заповедника Михаилом Дмитриевичем Кербиковым.

- Михаил Дмитриевич, чем Первая мировая война отличалась от предшествующих войн?

- Первая мировая название носит имя мировая, хотя оно было дано несколько позднее этих событий. По масштабам, хотя бы статистическим, это совершенно иная война. Была война другого типа. Она вовлекла в свою орбиту десятки государств, и эта война была техногенного характера. Новая техника была, использована химия, подводные лодки, аэростаты, выросло значение авиации.

Вместе с тем стало снижаться значение кавалерии. То есть совершенно современного типа война была – с использованием огромного количества людей. Причем отличие Первой мировой в том, что ее жертвами становилось и гражданское население. Все-таки в предыдущих войнах по большей части сражались армии. Ущерб исчислялся цифрами с большими нулями. Это вот то, чего не было раньше. В рамках европейской истории фактически считается, погибших было столько, сколько за предыдущую 1000 лет во всех войнах. Это был, безусловно, рубеж в европейской истории. Причем по большей части для многих европейцев именно эта война имеет большее значение даже, чем Вторая мировая.

- Первая мировая дала достаточно сильный толчок развития техники, в том числе и военной?

- Все это было подготовлено ходом цивилизации еще XIX века, когда происходит модернизация, появляются новые отрасли, например, нефтехимия. Она, действительно, дала толчок. Это был постоянный эксперимент. То есть постоянно стремились найти какой-то новый вид оружия, новый способ, чтобы мог поражать большое количество людей. Первую мировую называют ящик Пандоры, который открыл все ужасы. Они вырвались наружу, и до сих пор этот ящик закрыть не можем.

Вот если мы смотрим события уже Второй мировой войны, то трудно назвать что либо в какой либо отрасли военного производства, чтобы хотя бы в зачаточном виде не существовало уже к концу Первой мировой войны.

- Как Первая мировая война повлияла на развитие экономики Ярославской губернии? Ведь тогда Российская империя перешла на военное положение.

- Это хороший вопрос. Естественно, что отрасли нашей губернии это по большей части пищевая промышленность, легкая промышленность, производство тканей, производство обуви. Естественно, это очень сильно понадобилось в войну. На это работала ярославская промышленность, которая уже существовала, флагманом, крупнейшим предприятием была Ярославская большая мануфактура. При том, что существовали предприятия. Но это и заводы, где могли 30-50 человек работать. Или завод, где 10 000 работают.

И постепенно вот в эту сферу военную втягивается всё большее количество производств. Например, Фабрика Кузнецова – это кондитерская фабрика Бальфора. Потом в советский период «Путь к социализму», который основан на Богоявленской площади. Это, кроме стандартной продукции, 5% на нужды фронта. Что это было? Макароны делали.

Многие заводы, наоборот, стали менять профиль. Кто-то не выдержал. Но ближе ко второй половине Первой мировой происходит появление тех заводов пока что в виде, наверное, корпусов какой-то техники, которым предстоит стать такими трендами в развитии уже в годы сталинских пятилеток. Это, безусловно, завод Лебедева, который должен был делать автомашины, военные машины, машины для перемещения раненых. В последствии это Ярославский моторный завод. Это завод Щетинина, который впоследствии стал радиозаводом. И еще один завод в Рыбинске Русский Рено.

И вот эти предприятия, они до сих пор ведущие в нашей экономике. Заложено это было именно в период Первой мировой. Единственное, что все это доделывать, достраивать и выводить уже на серьезные цифры производства нужно было. Это предстояло в 1930-х годах. Но, по сути дела, вот еще где-то на протяжении 10 лет, даже после Первой мировой, производство текстиля, легкая промышленность, пищевая, они достаточно долго доминировали в структуре нашей экономической.

- А с какими проблемами столкнулся вообще Ярославский регион в то время?

- Ну, проблема одна из общих и характерных. Что ведь никто не думал, что война четыре года будет. Полагали, что вот месяц-два до конца года. На длительную войну, даже такие тактики, как немцы, не предполагали. Тем более к длительной войне оказалась Российская империя не готова.

Начало войны было встречено подъемом патриотическим. Почему? Потому что не Россия начала ее. Германия объявила ей войну. Это сконцентрировало силы народа. Но по мере того, как она продолжалась, вместо того, чтобы укреплять общество, экономику, война стала разрушать существующий порядок.

Проблем было немало. Например, проблема – беженцы. Больше 11 000 беженцев – это семьи в основном из западных губерний. И надо было им помочь, материальную помощь оказать, медицинскую, разместить, трудоустроить. Проблема была в том, что там в основном были женщины. Очень много женщин с детьми, куда-то их там, по какой-то профессии трудоустроить трудно было. Потом болезни пресечь надо было.

Потом наша губерния Ярославская традиционно была потребляющая по пшенице, по ржи. В августе 1916 года впервые появляется карточная система. Сначала карточки вводят на сахар. Сахар очень быстро исчезает. За сахаром последовали масло, мука, дрова. К концу Первой мировой войны цены иногда вырастали на 300-400% по отношению к изначальной стоимости.

Ну, и рабочие начали постепенно выступать, чтобы поднимали зарплату. Но даже поднимая зарплату в два, в три раза, а цены вырастали в четыре-пять раз. И оно одно за другим не успевало. То есть проблема и со снабжением, и с покупательной способностью образовалась. В чем парадокс Первой мировой войны? Тыл начал сыпаться раньше фронта. А ведь успех фронта и его способности боевые, они зависят от того, кто за спиной остался. И вот эти проблемы, они постепенно копились, что выливалось в недовольство.

- Многие говорят, что именно участие Российской империи в Первой мировой стало своеобразным толчком для последующей революции в стране?

- Безусловно, было напряжение, оказалось, что стана не выдержала. Ну, просто к такой длительной войне государства оказалась не готово. Конечно, война всех сфер жизни касалась и постепенно становилась раздражающим фоном.

Постепенно крестьян начинает раздражать тот же рост цен, конские реквизиции. По сути, продразверстка. Но это мы все говорим о негативных явлениях.

Были явления и положительные. Это попытки модернизации экономики. Появление новых производств. Эти производства старалось поддерживать государство. То есть уже некие предпосылки к планированию. Как ни странно, Первая мировая это очень сильный толчок развития культуры. Появляется больше театров народных, в том числе низовых, связанных с предприятием, там в сельской местности. Люди больше читают, больше пишут. Потребительские общества появляются, общества взаимопомощи.

Из Ярославской губернии на фронт ушло 130 000 человек, что тоже очень сказалось. Где-то труд очень сильно стал замещаться женским и детским трудом. Если в Великую Отечественную 12-часовой рабочий день был экстраординарной мерой, то в период Первой мировой это нормальное явление было, в том числе для детей.

Рассказ о том, чем стала Первая мировая для народов Российской империи, о героизме и верности долгу, о стране, которая прошла страшные испытания, и одолев внешнего врага, рухнула, не сумев решить внутренние проблемы – смотрите в документальном цикле «Первая мировая» по будням в 13:00 на «Первом Ярославском».

2711